暴力団情勢

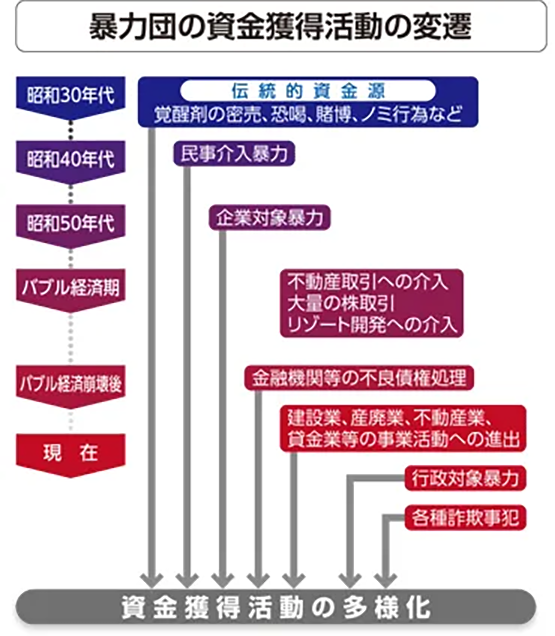

暴力団は、近年、伝統的な資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力等に加え、その組織実態を隠ぺいしながら、建設業、不動産業、金融・証券市場へ進出して、企業活動を仮装した一般社会での資金獲得活動を活発化させています。

また、公共事業に介入して資金を獲得したり、公的融資制度等を悪用した詐欺事件等を多数敢行するなど、社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活動を行っています。

さらに、繁華街や住宅街における拳銃を使用した凶悪な犯罪も後を絶たず、依然として市民社会にとって大きな脅威となっています。

暴力団の勢力

暴力団とは?

暴力団とは、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と定義されています。言葉を変えれば、「暴力団の威力を背景として常習的に暴力的不法行為等を行い、それを資金獲得のための手段としている反社会的勢力」といえます。

暴力団構成員等の状況

暴力団構成員の数は概数であり、各項目を合算した値と合計の値は必ずしも一致しません。

- 全国

-

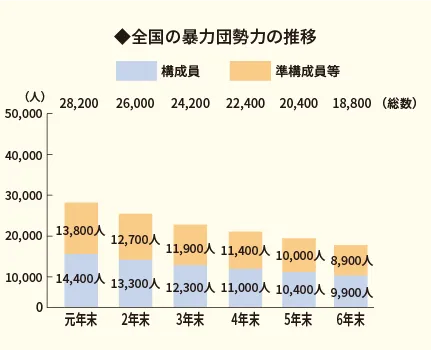

全国の暴力団構成員等の数は、令和6年末現在で18,800人で、前年と比べ1,600人減少しました。うち、暴力団構成員の数は9,900人(前年比-500人)、準構成員の数は8,900人(前年比-1,100人)で、統計が残る昭和33年以降、最小人数を更新しています。

※本項における暴力団構成員等の数は概数であり、各項目を合算した値と合計の数は必ずしも一致しない。

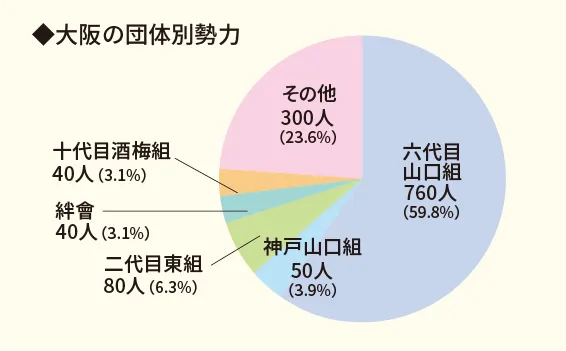

- 大阪

-

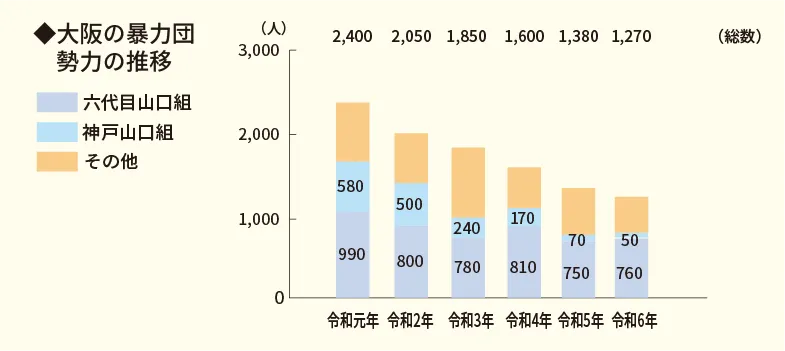

府下の暴力団は、約120組織、暴力団構成員等は約1,270人です。前年と比べ、組織数に変化はないものの、人数は約110人減少しています。

暴力団の特徴的傾向

-

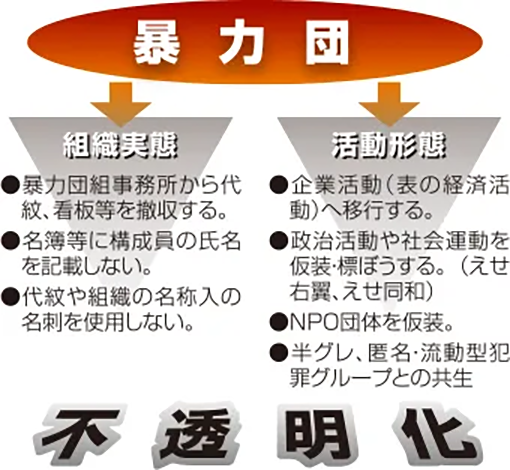

不透明化を更に増す暴力団

暴力団対策法が施行された(平成4年)後、暴力団は組事務所から代紋、看板等を撤収し、名簿等に組員の氏名を使用しないなど、組織実態に関する事実を隠ぺいしてきました。また暴力団排除条例の施行(平成23年頃)後は、企業・社会等の暴排気運が高まったことから、その傾向を更に強めるほか、活動形態においても、政治活動や社会運動を仮装・標ぼうしたり、「半グレ」と呼ばれる不良集団や、SNS 等を利用して離合集散しながら特殊詐欺や強盗等の犯罪を敢行する匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)と共生するなど、不透明化の傾向を一層増しています。

-

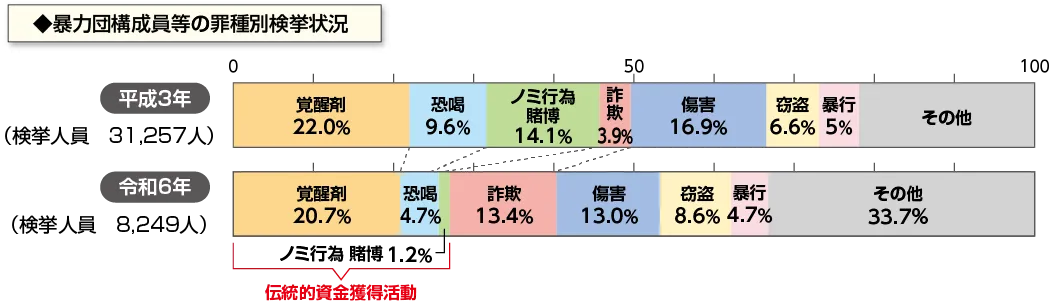

資金獲得活動を

多様・巧妙化させる暴力団暴力団の「伝統的資金獲得活動」は、覚醒剤等の密売、恐喝、賭博及びノミ行為等で、それらは、依然として有力な資金源となっています。特に、覚醒剤等の密売は、薬物乱用者からの根強い需要に加え、利益率が高く、暴力団にとって魅力的な資金源であり、覚醒剤等の密売の比率は依然として高い状態で推移しています。また、暴力団構成員が準暴力団を含む匿名・流動型犯罪グループの首領となる例や、これらのグループから暴力団への資金の流れが確認される例も認められ、暴力団の中には、匿名・流動型犯罪グループを実質的に傘下に収め、自らの資金活動の一端を担わせているものもあるとみられます。このように、近年の暴力団は、ますます悪質・巧妙化しており組織の実態を隠ぺいして合法的な経済活動を装うなど、社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活動を行っています。

-

暴力団情勢の変化

近年の暴力団情勢は、六代目山口組と神戸山口組及び、六代目山口組と池田組並びに六代目山口組と絆會の対立抗争を受け、各団体を「特定抗争指定暴力団等」に指定していますが、拳銃等を使用した対立抗争は現在も継続しており、公安委員会は、指定の期限の延長や警戒区域の見直しを行い、情勢に応じた措置を講じています。

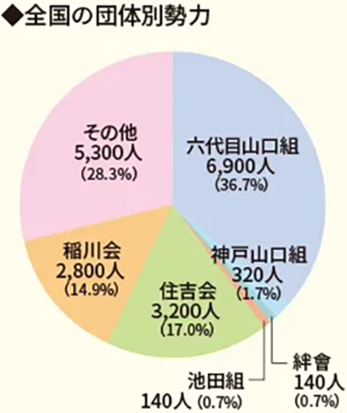

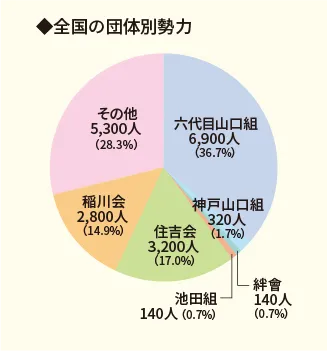

現在、指定暴力団の主要団体等(六代目山口組、神戸山口組、絆會、池田組、住吉会、稲川会)の暴力団構成員等の数は13,500 人(全暴力団構成員等の71.8%)、うち暴力団構成員の数は、7,300 人(全暴力団構成員の73.7%)となっています。